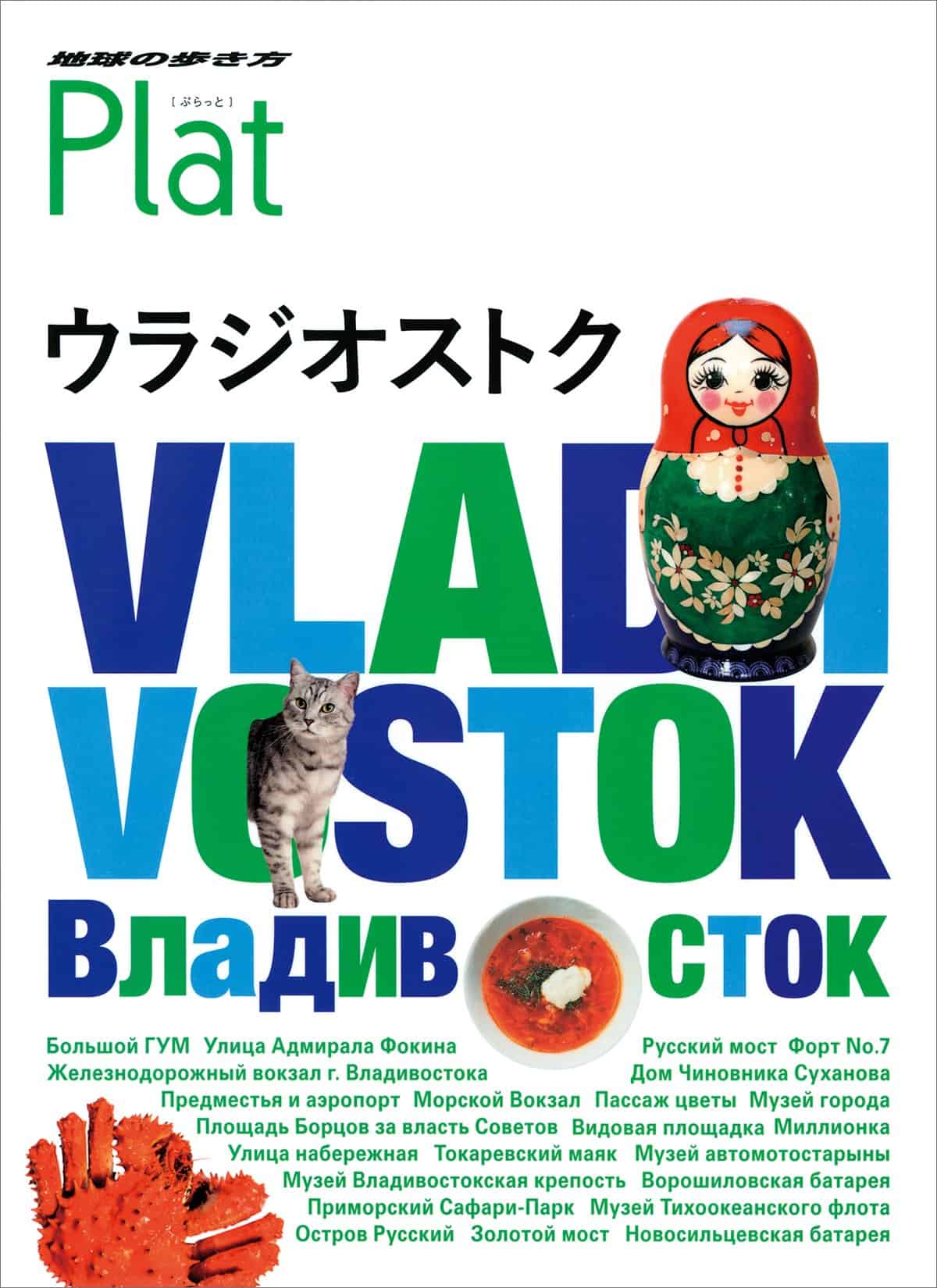

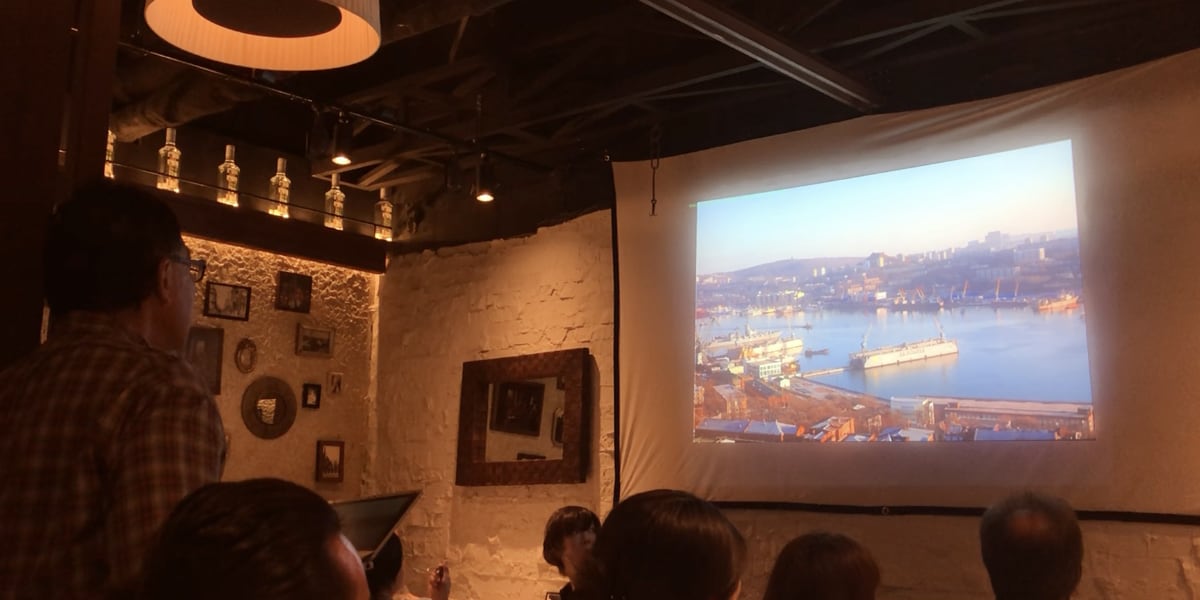

この4月に刊行され好評を博しているガイドブック『地球の歩き方 Plat ウラジオストク』(ダイヤモンド・ビッグ社)の写真撮影をされた写真家、佐藤憲一さんによるトークイベント、『写真家が語るウラジオストクの魅力』が東京 新宿のロシア料理店 スンガリー新宿三丁目店さん で開催されました。

このトークイベントはすでに10月にも2回開催されており、好評のため11月25日に追加開催となりました。

同じ港湾都市であることから『ロシアのサンフランシスコ』とも言われるウラジオストク。

極東の軍港として、1958年からソビエト連邦の崩壊する1991年まではソビエト連邦国民でさえも市外居住者は立ち入りが禁止される閉鎖都市でした。

ソビエト連邦崩壊後に閉鎖都市指定が解除され、2012年のAPEC開催に備えルースキー島連絡橋の建設やウラジオストク国際空港の改修等、ロシア政府はウラジオストクに対して総額約6000億ルーブル(1兆6500億円)の莫大な投資を実施しました。

2017年8月より無料の電子ビザでの訪問が可能となり、成田からの距離は韓国ソウルよりも近く、『日本から一番近いヨーロッパ』として注目されています。

確かにここ最近、テレビや新聞・雑誌、Web媒体などでもウラジオストクに関する情報をよく目にするようになった気がします。

⬇️⬇️⬇️ こんなニュースもありましたね。

今回のイベントを主催されたのは『地球の歩き方 Plat ウラジオストク』の写真撮影をされた佐藤憲一さんと編集者の中村正人さん。

スンガリーのオーナー、加藤さんも11月初めに佐藤さん、中村さんに同行してウラジオストクに行かれたそうで、イベント冒頭に「ウラジオストクはブレイク間違いなし。みなさん2年以内にはウラジオストクに行っていらっしゃると思います!」と”予言”されていましたがさていかに。

まずはスンガリーさんの美味しいランチをいただきます。

・ボルシチ

・ゴルブッツィ

・ハリエプ(自家製ロシアパン)

・デザート

・ロシアンティー or コーヒー

ゴルブッツィの濃厚なソースがグツグツと美味しそうな音を立てています。

プレゼンテーションでは『地球の歩き方 Plat ウラジオストク』に沿って、紙面に載らなかった写真も交えてウラジオストクの見どころや実際に現地にて肌で感じられたこと、ちょっとした旅のTips等をお話いただけました。

スライドに映し出される現地の美味しそうな料理の数々にお腹が鳴ります。

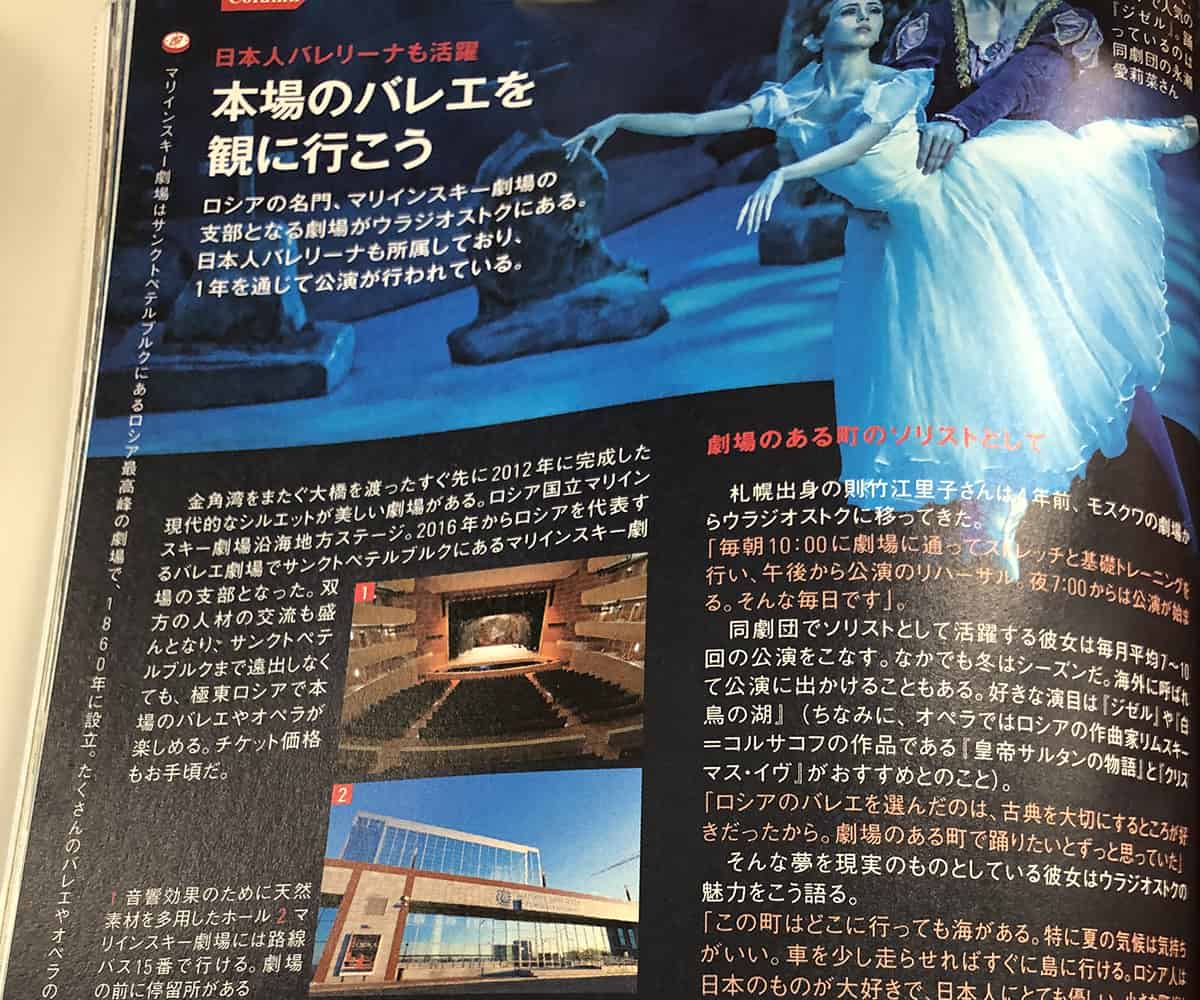

さてロシアといえば『芸術の国』ですがウラジオストクではどうでしょうか。

サンクトペテルブルクのランドマーク、マリインスキー劇場。ウラジオストクにはその支部、ロシア国立マリインスキー劇場沿岸地方ステージがあります。

サンクトペテルブルクまではなかなか行けない、という方でもウラジオストクならば行きやすいのではないでしょうか。

チケットも日本で観劇するよりもずいぶん安く、Webで簡単に予約もできるそうです。

同バレエ団には7名の日本人が所属しているそうで、そのなかの一人、ソリストの西田早希さんへのインタビューもされたそうです。

バレエにはシーズンがあるそうで夏場などはシーズンオフだそうですから時期を選ばなければなりませんが、ウラジオストクで日本人の活躍をぜひ観てみたいですね。

他にもカニをお土産で買うには?とか夜景を綺麗に撮影するには?のような興味深いお話がたくさん聞けました。

みなさんへ、佐藤さんよりメッセージをいただきました。

街並みも美しく、食べ物もとても美味しいウラジオストクですが、それ以上に素晴らしいのはそこに暮らしている人たち。美味しいものを食べ、親日的で優しい人たちとふれあうために、ぜひウラジオストクに行ってください。

佐藤憲一

私などは日本にいて、もとより親日的であろうロシアの方たちとしか関わりがないので当然といえば当然なのですけれど、ウラジオストクを含め本当にロシアの方たちには優しさを感じます。

食べ物も美味しそうですし街並みも綺麗。

行きたくなったか?もちろん!

⬇️⬇️⬇️ こちらは編集者の中村正人さんのForbes JAPANでのコラム。もちろん写真は佐藤さん。

現在のところ予定はないとのことですがまたこのようなイベントが開催される際には当サイトでもお知らせいたします。

またお食事だけでもスンガリーさん(新宿東口本店、新宿三丁目店の2店舗)に是非足をお運びください。

佐藤 憲一《写真家》

Facebook @shamuu1227

Instagram @photosatoken

1963年千葉市生まれ。金沢大学文学部卒業。

大学卒業後、上海からポルトガルまでユーラシア大陸横断旅行。帰国後フリーの写真家として活動開始。今までに50ヵ国以上の国々を訪問。

近年は東アジアをおもなフィールドにし、特に中国貴州省の少数民族トン族をライフワークとして撮り続けているが、昨年初めて極東ロシアを訪れて以来、そこに暮らすロシアの人々の優しい人間性にほれ込み、極東ロシアもライフワーク化しつつある。