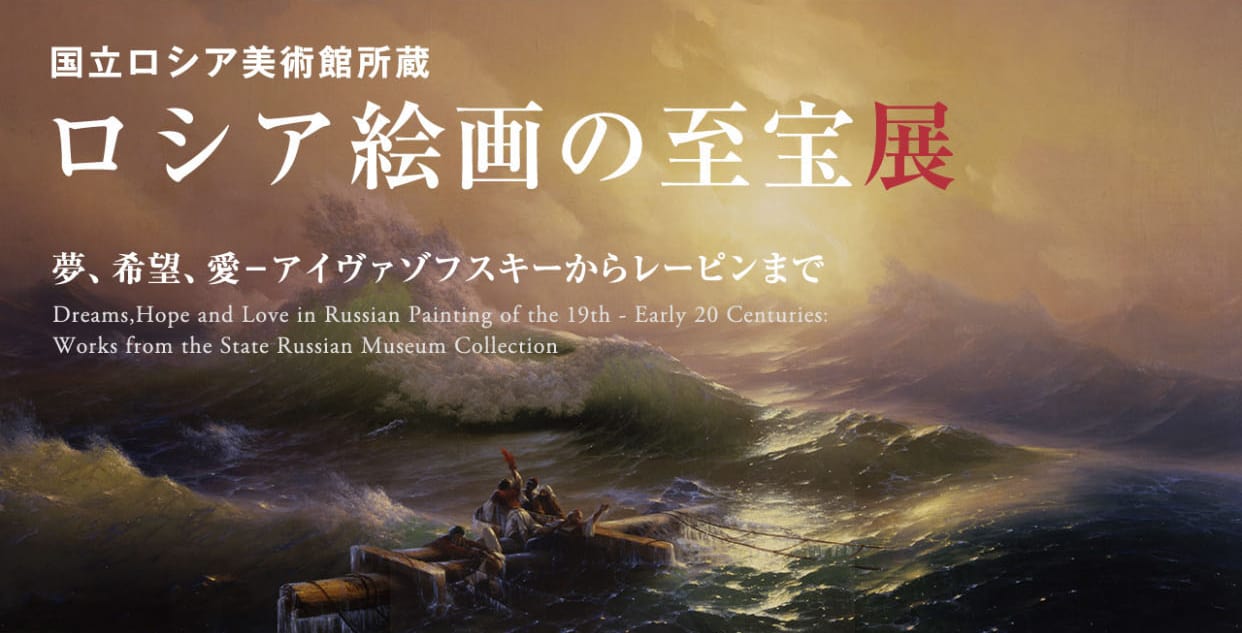

10月7日より12月24日まで、東京 八王子にあります東京富士美術館にて『国立ロシア美術館所蔵 ロシア絵画の至宝展 夢、希望、愛─アイヴァゾフスキーからレーピンまで』が開催されています。

18世紀初期のロシアでは、西欧化を推進するピョートル大帝のもと、政治の分野のみならず、文化・芸術においても、西欧化が推し進められました。それは18世紀後半の女帝エカテリーナ2世のもとで更に強固なものとなり、以降ロシア美術は、ヨーロッパで流行したロココや新古典主義、ロマン主義といった美術様式を取り入れながらも、独自の発展を続けてきました。ロシア独特の雄大な自然、神話や英雄の理想主義的な歴史画をテーマにする一方、庶民を描いたリアリズム絵画も盛んになっていったのです。

ロシアの大地に根ざして紡ぎ出された絵画は、時代やジャンル、その主題に関わらず、描かれた対象への愛情と思いやりに溢れています。アレクセイ・ヴェネツィアーノフは、農奴制に喘ぐ農民たちを、愛情を持って表現し、イワン・アイヴァゾフスキーは、海の様々な諸相を、歴史画のような大画面にドラマチックに描き出しました。イワン・シーシキンは、ロシアの雄大な自然を、詩的で幸福に満ちた情景として描き出し、またフョードル・ワシーリエフやイサーク・レヴィタンは、自然の描写に、希望と喜び、悲しみと悲痛といった自身の内面を表現しました。そして、イリヤ・レーピンは、人生の真実を描くことを芸術の指標として、人々の物語をカンヴァスの上に紡ぎ出したのです。

本展覧会では、国立ロシア美術館の所蔵品の中から、「夢」「希望」「愛」のテーマのもと、ロシアの風景や庶民の生活に焦点を当てた40点の優品を選び、ロシア美術の深い精神性に迫ります。

東京富士美術館

キービジュアルにもなっているアイヴァゾフスキーの『第九の怒濤』はもちろんその迫力に圧倒されますが、会場の最後に展示されているイリヤ・レーピンの『サトコ』。こちらも323cm×230cmもある大きな作品ですが、サトコ(右側の男性)が海底から地上にいる妻を見上げているのと同じ角度で我々も見上げることになり、その精緻な描画も相まってあたかも本当に海底にいるかのような感覚を覚えます。これはやはり実物を見てこそだと思います。

さて展覧会というとやはり物販も楽しみの一つなのですが、本展覧会のオリジナルグッズも充実していますし、またロシア雑貨もたくさん販売しています。

見ているとあれもこれもすべて欲しくなってしまいますが、図録とポストカードだけで我慢しておきました。

また、11月24日からは渋谷 Bunkamura ザ・ミュージアムにて『Bunkamura30周年記念 国立トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシア』という展覧会も開催されます。こちらすでに前売券が発売となっています。